押井守脚本・監督の『天使のたまご』(1985年12月15日OVAとして発売、プロモーションで短期劇場公開)は、美術館で鑑賞する「絵画」に近いアニメーション映画である。かと言ってアート・アニメーションではない。監督自身、完成時には決して難解な芸術映画ではなく、無垢な小さな女の子やお母さんにも観てもらい、新しい感覚を発見してほしいと語っている。それもひとつのエンターテインメントであると宣言している。

この作品の場合、登場人物が物語をリードするような娯楽作のセオリーに沿って鑑賞しようとすると、意味不明な要素の数々に戸惑うに違いない。ところが画面を虚心に見つめ、音楽や音響に身をひたし、観客自身の中で諸要素を消化すれば、新たな自己発見に出逢えるはずだ。人間の奥深くに眠る原初の記憶を触発させたい、それもまた監督の意図だった。だから観客次第で、まるで印象が変わってくる。他の作品では味わえない先鋭的な感覚に圧倒される体験を、まずは存分に味わってほしい。

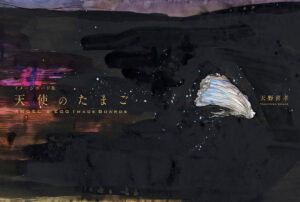

ここで『天使のたまご』の沿革を紹介しておく。ビデオ時代の新メディアOVA(オリジナル・ビデオ・アニメ)は本作のちょうど2年前、1983年末に同じ押井守監督の『ダロス』で幕を開けた(鳥海永行と共同監督)。その当時、徳間書店の月刊「アニメージュ」はアニメの評価軸をキャラクター消費よりも「作家主義」に傾斜させ、宮﨑駿原作・監督の映画『風の谷のナウシカ』(84)に続く出版社主導のアニメ作品製作を模索していた。そこで『ナウシカ』同様にアニメージュ編集者だった鈴木敏夫がプロデューサーとなり、史上屈指の「作家性で売る作品」として作りあげたのが『天使のたまご』なのだ。

とは言え鈴木プロデューサー他関係者たちも、もう少しサービス精神に満ちた娯楽作品を期待していた。しかし、押井守自身が自分の言葉で同社上層部を説得した結果、「作家のやりたいものに賭ける」という姿勢が優先された。「単行本書き下ろし」を模した印税形式をとったというので(押井守の証言による)、現在とはまるで異なる「出版社とアニメ作家の関係」であった。その点もワン・アンド・オンリーに近い長編アニメである。

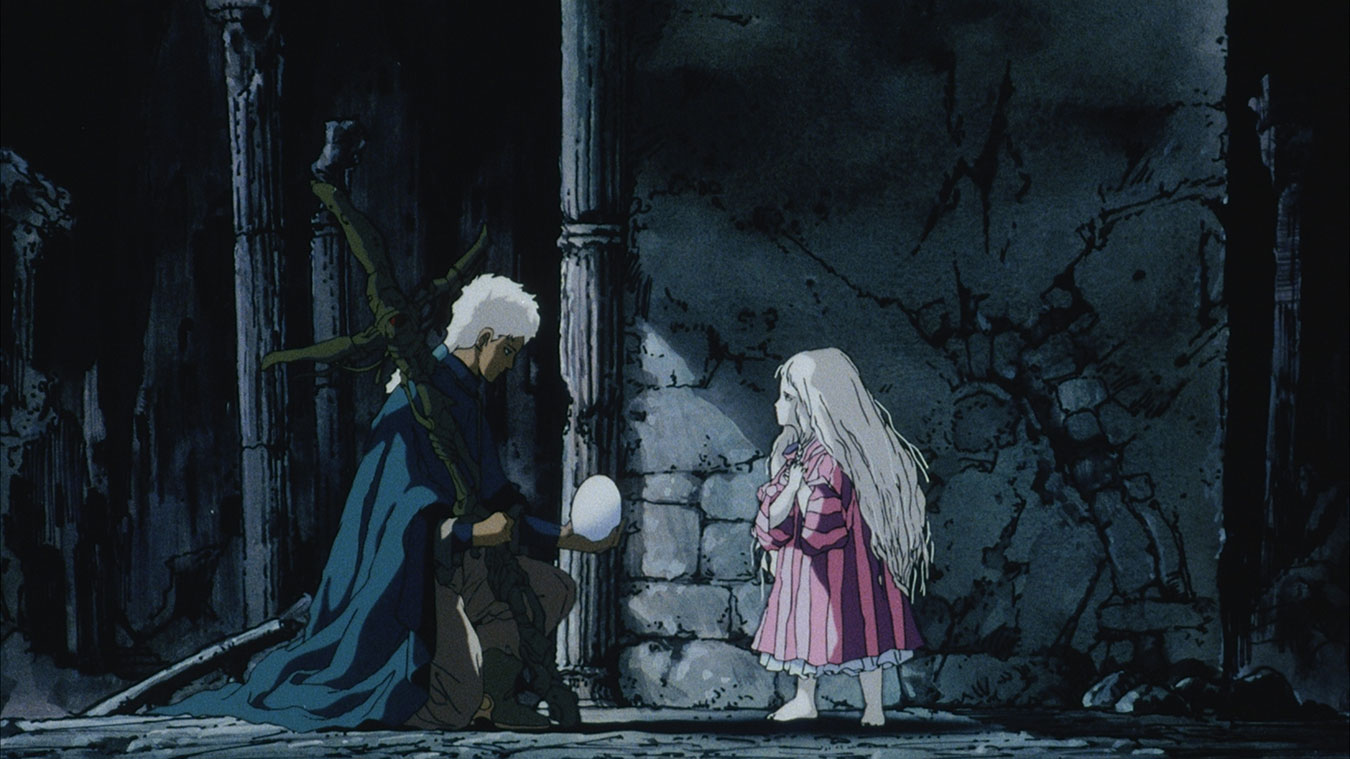

本作のストーリーは実にシンプルだ。色彩に乏しい古い欧州風都市の水没した廃墟を、たまごを抱えた少女がひとり徘徊する。やがてそこに戦車の隊列が現れ、そこから十字架のような武器を背負った少年が降りたつ。2人の出逢いは何をもたらすのか? たまごの中には何が入っているのか? 少年の追う〝鳥〟との関係は? 明解な因果関係のある説明はほとんど存在せず、象徴的な意匠と芸術性の高いビジュアルが淡々と示され、ごくわずかなダイアローグが言葉を紡ぐ。

一般的な商業アニメは、記号的なキャラクターの喜怒哀楽を示したカットを3秒程度を基本にチャッチャカ切り換えて刺激をあたえ続け、観客に考える隙をあたえずストーリーに巻きこむ作法をとる。長く見せると「平面の絵であること」が露呈するからだ。ところが『天使のたまご』では長回しが多用され、背景もキャラクターも情報量の多いビジュアルで対象をじっくりと描き、ゆっくりとした「時空間」を重ねていく。最長のカットは150秒で、80分の総カット数はわずか400だという(平均ワンカット12秒)。同時期公開の安彦良和原作・監督による長編『アリオン』(86)は118分で2000カット(平均ワンカット3.5秒)なので、平均的なアニメと比べるとはるかにスローな体感時間が描出されていく(「アニメージュ」(徳間書店)1985年11月号「初顔合わせ対談 安彦良和VS押井守」による)。

押井監督は「見ている人が、退屈で退屈で眠くなるようなギリギリのところで、緊張感を持続させる小刻みの感動を与えつづけたい、という手法をとった」とも語っている。それは、観客の心の奥底にある何かを触発するという上位目的のためだ。この「観客の知的参加もしくは無意識領域の触発を要請する」という姿勢こそが、40年の時を経てクリアな状態で復活した本作最大の使命ではないか。

刺激に満ちたアニメが「IP戦略」の名のもと量産され続け、作品内容以前に市場規模の金銭ばかりが取り沙汰される2025年現在、「それでいいのか?」と問題提起しているように筆者には思える。「アニメーションには別の選択肢と機能がある」と、40年の時を経た本作は、孤高の意志表明を突きつけてくる。その価値が国内ではなく海外から再発見されたことに忸怩たる想いもあるが、4KとHDR化で本来狙っていた高い美意識と芸術性が明瞭となることで、国内でも商業主義に汚染されていない若者中心に、再評価が始まるに違いない。

芸術的要素の入り口になるのは、原案(押井守と共同)・アートディレクションの天野喜孝によるイメージ、美術監督・レイアウト監修を担当した小林七郎の作り出す美的な空間、そして作画監督の名倉靖博がこだわり抜いた細密なアニメーションの連携だ。情報の厚みと重みが密接に絡み合い、芸術性を醸成する。そこが凡百のアニメとの決定的な差違である。1コマ1コマを「動く絵画」の気分で見つめられるよう作りこんでいるわけだ。

当時のOVAはビデオデッキ再生が前提のため、16ミリフィルム、スタンダードサイズが大半だった。押井監督は「映画用の35ミリ、ビスタサイズで撮っておけば末永く残ると考えた」と明言したことがある。その作戦は、40年を経た4K化で功を奏したのである。

作品鑑賞の手がかりとなる情報も提示しておこう。押井守監督作品が同じモチーフを反復して用いていることは、よく知られている。『天使のたまご』は作家としての転換点であったがゆえに、その種のモチーフの見本市のような性格を有している。ここでは初出当時、「アニメージュ」誌上で語られた言葉を手がかりに、いくつか「なぜそんなモチーフを思いついたか」の事例を挙げる。

まず聖書を筆頭とする「キリスト教的モチーフ」は、押井守が若いころから接してきた書籍と映画のテーマの背景に必ず存在したもので、近代国家日本の大量消費にも関係が深いという。「天使の化石」は後に漫画「セラフィム 2億6661万3336の翼」(今 敏との共著)にも登場するが、これは本作直前に頓挫した押井守版『ルパン三世』の企画から転用されたアイテムだった。「神の使い」は物理現象を超越するはずなのに、即物的な「化石」に変化するのは大いなる矛盾だが、一方で「天使が実在する証明」と解釈することもできる。こうした相反するエレメントの融合と相克が、本作の基調を成している。

「ノアの方舟」は作中でも聖書からの引用で説明され、鳥のモチーフはそこに深い関係がある。「方舟」はラストで明かされる舞台の大仕掛けにも使われている。なぜならば本作の出発点は、押井守が自宅でベランダから夜の環状八号線の道路を見おろしていたとき、「ここに雄大な方舟が入港してきたらすごいだろうな」と浮かんだ妄想にあるからだ。このアイデアを軸に、「コンビニエンスストアで得体の知れない人々が夜8時に来る方舟を待っている中、たまごを抱えた少女が入ってくる」というドタバタギャグ物として最初は企画された。天野喜孝の参加で日本人の属性とギャグの方向性は棄却されて芸術性が主軸となったが、「方舟」は後に『機動警察パトレイバー The Movie』(89)において聖書のモチーフとともに反復される。

(C)1989 HEADGEAR/BANDAI VISUAL/TOHOKUSHINSHA

影となって建物の壁面を泳ぐ魚もまた、同じ路面のコンクリート下で魚が泳ぐ妄想を投影したものだ。魚のシルエットはシーラカンスである。本作は随所で建物と一体となって固定化された古生物の化石が繰りかえし登場する。「生きた化石」はそれらと好対照を成している。全体が廃墟なのは、押井守が高校生のときから通学電車の中で妄想していた未来の風景が投影され、前作『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』(84)の「廃墟となった友引町」と同じルーツを持っている。

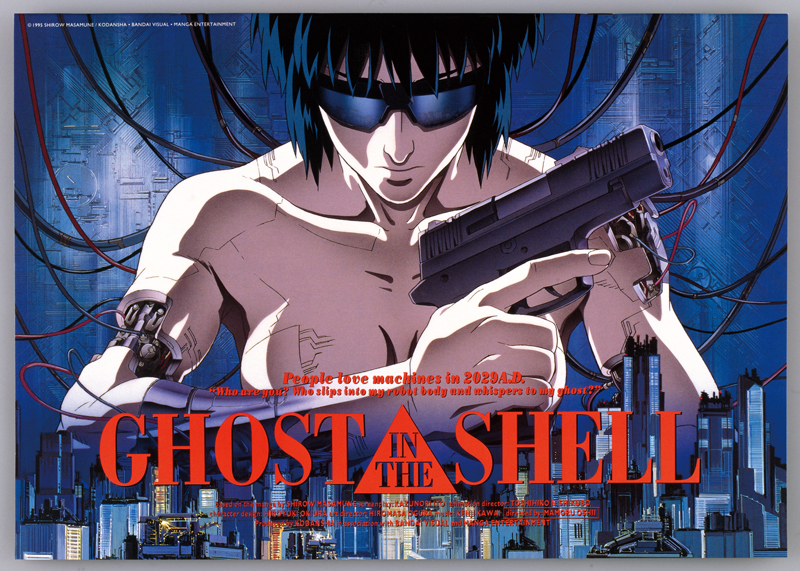

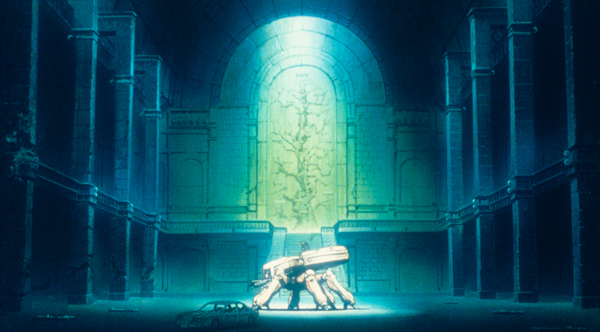

巨大な石板に進化系統樹のようなものが描かれている様は、『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』(95)のクライマックスに再登場する。これは生物の進化に要する膨大な時間を石化したもので、その中心に「天使の化石」があるとすると、本作の「時間を封じこめる意図」が浮かぶのではないか。無数の瓶が螺旋階段に並べられているのも、作中の時間が決して直線的には流れていないことを示し、また生物の継承と進化に欠かせないDNAの二重螺旋とのダブルイメージもそこに見出せる。

©1995 士郎正宗/講談社・バンダイビジュアル・MANGA ENTERTAINMENT

これらモチーフの多くは、総じて「初めて観るのに生まれる前から知っていたようだ」という感覚をジワジワと醸成させるよう配置されている。まだ経験浅い若い観客であれば、その感覚はさらに高まるはずだから、大事にしてほしい。

もちろん鑑賞後、どんな解釈の言葉を加えるのも自由だ。筆者自身は今般の再鑑賞で(下世話な解釈だが)、少女の抱える「たまご」とは「アニメーション映画の可能性」ではないかと見た。結局、割ってみればその可能性は空っぽだったわけだ。しかし同時に、成熟したもうひとりの少女が多数の泡を上方(天空方向は希望)に吐き出し、それがあらたな「たまご」になる。2025年の現実世界では多くの「たまご」が水面に浮かんでいるが、果たして中身はあるのか、それとも空虚か。監督の意図とは関係なく、そんなことも考えさせられた。

最後に公開時の押井守発言の中、突出した以下の言葉を紹介しておく。

「自分の中に流れる、起源の古い原感情みたいなものに気づいて、自分自身にある種の意外性のようなものを見いだしてもらえれば、すばらしいと考えていたんですよ。それもエンターテインメントだとぼくは思います。そういう意味で、エンターテインメントというものを、ぼくはもっと広く考えたい」

4K化で、人間の五感の根源に加わる「圧」が増強された圧倒的な映像体験。その架空の時空間に身をひたし、エンターテインメントとアニメーション映画の可能性――古くて新しい「問いかけ」を感じていただければと、筆者は願っている。

参考文献

・「押井守監督作品 天使のたまご その不可思議な物語世界への誘い(3)ノアの方舟伝説」(「アニメージュ」1986年9月号)

・「初顔合わせ対談 安彦良和 VS 押井守 演出家にとって作家性とはなにか?」(「アニメージュ」1986年11月号)

・「天使のたまご GUIDE BOOK」(「アニメージュ」1985年12月号ふろく)

・「押井守・キネカ大森・6夜連続ティーチ・イン記録 アニメよ、いったいおまえに何ができるのか?」(「アニメージュ」1986年5月号ふろく/河森正治、光瀬龍、金子修介、今関あきよし、池田敏春、長部日出雄らと押井守の対談)

「機動警察パトレイバー 劇場版 4Kリマスターコレクション」

(4K ULTRA HD Blu-ray & Blu-ray Disc)(特装限定版)

2026年1月28日発売

品番:BCQA-0022

価格:14,300円(税込)

発売元:バンダイナムコフィルムワークス・東北新社

販売元:バンダイナムコフィルムワークス

※特装限定版は予告なく生産を終了する場合がございます。